僕が自動車の免許を取ってから、ずっと憧れていた車がある。

それがフォルクスワーゲン(Volkswagen)のTypeⅡ、通称「ワーゲンバス」だ。

丸くて愛らしい顔つき、独特のエンジン音、そして何より、あの車が持つ自由な空気感に、僕は心を奪われた。

初めてTypeⅡを手に入れたのは、忘れもしない20代の頃。

それから約10年間、文字通り僕の青春を共にした最高の相棒だった。

色々な事情で手放してしまったけど、今でも街で見かけるたびに胸が熱くなる。

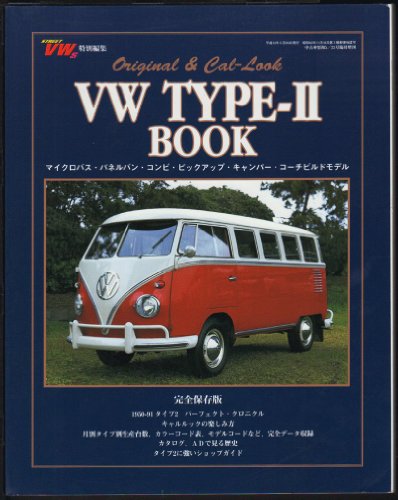

そんな僕が、学生時代から穴が開くほど読み込んだ愛読書が、今回紹介する『VW TYPEⅡBOOK 完全保存版オリジナル&キャルルック大図鑑』だ。

フォルクスワーゲンに込められた「人々のための車」という思想

この本は、単なる写真集ではない。

ワーゲンバスの誕生から、開発の経緯、そしてモデルごとの細かな変遷に至るまで、驚くほど詳細に解説されている。

特に僕が惹かれたのは、「なぜTypeⅡが生まれたのか」というストーリー。

そのルーツは、ポルシェ博士が提唱した「フォルクスワーゲン(国民車)」の思想に遡る。

第二次世界大戦前のドイツで、誰もが手にできる安価で実用的な車を作るという壮大なプロジェクト。

しかし、その道のりは決して平坦ではなかった。

戦後、ポルシェ博士は戦犯として投獄されるという苦難を経験する。

そんな激動の時代を経て、彼らが残した技術と設計思想が、後のフォルクスワーゲンの礎を築き、人々の移動手段として愛されるビートル(TypeⅠ)へと結実したのだ。

そして、TypeⅡ誕生の直接的なきっかけは、工場内を走り回っていた「プラットフォームトラック」という、ビートルのシャシーを改造した荷台車だったというエピソードも非常に興味深い。

このトラックを見て、「もっとたくさん荷物を積める箱型のバンを作れないか?」と提案したことが、今日のワーゲンバスの原点となったのだ。

ワーゲンバスが現代の車に与えた大きな影響

ビートルのシャシーをベースに、荷物をたくさん積める箱型のボディを載せるという、合理的かつ天才的なアイデア。

この革新的な設計思想は、現代の車づくりにも大きな影響を与えている。

- キャブフォワードレイアウトの祖:運転席をエンジンの前方に配置する「キャブフォワード」という考え方は、TypeⅡが確立したと言っても過言ではない。これにより、短い全長でも広い室内空間と積載量を確保することが可能になった。現代のワンボックスカーやミニバンの多くは、この思想を受け継いでいる。

- 多目的車のパイオニア:TypeⅡは、単なる商用車としてだけでなく、キャンピングカーや救急車、そして一般家庭のファミリーカーとしても広く使われた。一つの車体で様々な用途に対応できる「多目的車」というジャンルを確立した、まさにパイオニアだ。

この本の魅力は、そんな歴史の深い部分まで掘り下げて解説している点だ。

当時を知らない僕たちでも、ワーゲンバスに込められた人々の想いや、開発者たちの情熱を肌で感じることができる。

もちろん、図鑑としてのクオリティも圧巻だ。

- オリジナルモデルの徹底解説:年式ごとのグリルや窓の形、内装の違いなど、マニアックな情報まで網羅。これから購入を検討している人には、これ以上ない資料になるだろう。

- キャルルック大図鑑:カリフォルニアで生まれたカスタムスタイル「キャルルック」の魅力が満載。ポップでカラフルなカスタム車たちは、見ているだけでワクワクさせてくれる。

僕とワーゲンバス、そしてこの本との10年間

僕がTypeⅡに乗っていた10年間、この本はいつも僕のそばにあった。

「あれ、この年式のテールランプってどうだったっけ?」

「次の休みにやるカスタムの参考に…」

そんな風に、何かにつけてページをめくった。

旅に出る前には、まるで道中の安全を祈るように、この本を助手席に置いて出発したこともあった。

手放してしまった今でも、この本を開くたびに、楽しかったキャンプの思い出や、故障してレッカー車のお世話になった苦い思い出まで、様々な記憶が蘇ってくる。

僕にとっては、単なる車の本ではなく、10年間の青春の記録そのものだ。

もしあなたがワーゲンバスに少しでも興味があるなら、この本はきっと、その魅力をさらに深く教えてくれるだろう。

そしていつか、あなたもTypeⅡという最高の相棒と出会うきっかけになるかもしれない。

-この記事はアフェリエイト広告を利用しています。-